目次

1. 育児休業の制度とは?

①育児休業

②産前・産後休業

③産後パパ育休(出生時育児休業)

④パパ・ママ育休プラス(育休の延長制度)

⑤保育所に入所できない場合の育休の延長制度

2. 休業中に利用できる経済的支援

①出産育児一時金

②出産手当金

③育児休業給付金・出生時育児休業給付金(産後パパ育休時)

④社会保険料の免除

⑤雇用保険料

⑥育児時短就業給付

3. 問合せ・リンク先

1.育児休業の制度とは?

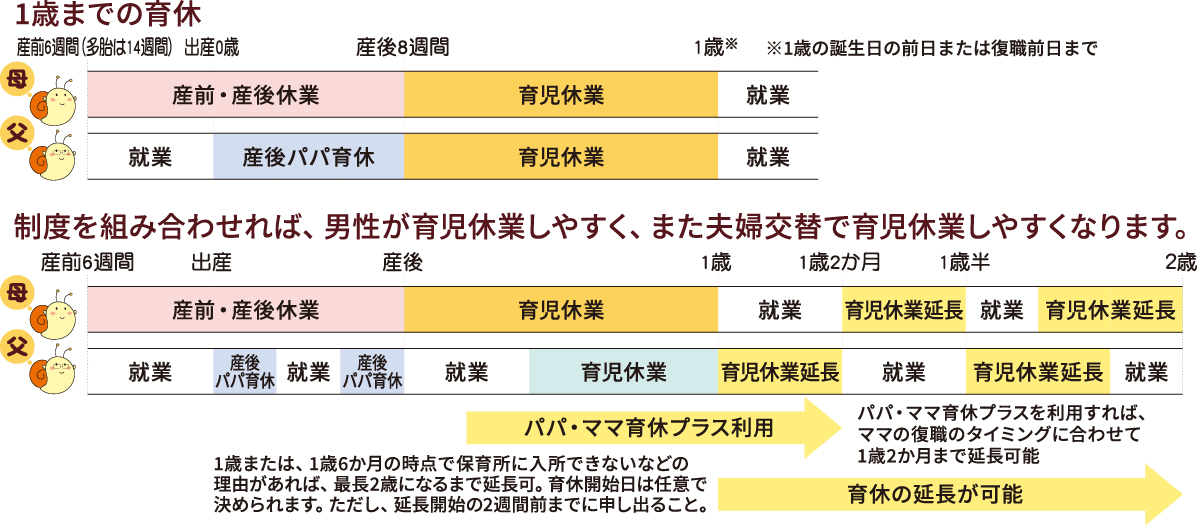

① 育児休業

就業中の方は、男性女性に関わらず、1歳未満の子ども1人につき、原則として2回まで取得可能です。正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣、契約社員も含みます。ただし、期間を定めて雇用されている方は、申し出時点で、子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが必要です。

>「育児・介護休業法改正 のポイント(厚生労働省)」はこちらから

② 産前・産後休業

《 対象:母 》

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます(産前休業)。

また、出産の翌日から8週間は就業することができません。(産後休業)。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業が可能です。

③ 産後パパ育休(出生時育児休業)

《 対象:父 》

子どもが生まれてから、8週間以内に合計4週間までの休業を取得でき、2回までなら分割して取得することが可能です。

・2週間前までに最初から分割の予定を申し出る必要があります。

・一定の条件のもとで休業中の就業も可能です。(条件については勤務先にご確認ください)

④ パパ・ママ育休プラス(育休の延長制度)

《 対象:父・母 》

両親ともに育児休業を取得する場合、対象となる子どもの年齢が、原則1歳2か月に満たない場合に延長可能です。ただし、1人が育児休業を取得できる期間は、原則の育児休業通り1年間(母親は産後休業期間を含む)。

<申請要件>

①配偶者が、子どもが1歳に達するまでに育児休業を取得していること。

②申請者本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること。

③申請者本人の育児休業開始予定日は、配偶者の育児休業の初日以降であること。

⑤ 保育所に入所できない場合の育休の延長制度

《 対象:父・母 》

1歳または、1歳6か月の時点で保育所に入所できないなどの理由があれば最長で2歳になるまで育休を延長することができます。また、この場合の(1歳以降の)育休開始日が任意で決められます。

2.休業中に利用できる経済的支援

① 出産育児一時金

*非課税

【支給対象者】

健康保険の被保険者(国民健康保険を含む)

【支給額】

出産時に一児につき原則50万円支給

② 出産手当金

*非課税

【支給対象者】

健康保険の被保険者で妊娠4か月以上の出産の場合

【支給対象期間】

産前産後休業期間(産前6週~産後8週間)

※多胎の場合は産前14週間から

【支給額】

過去12か月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の2/3に相当する額

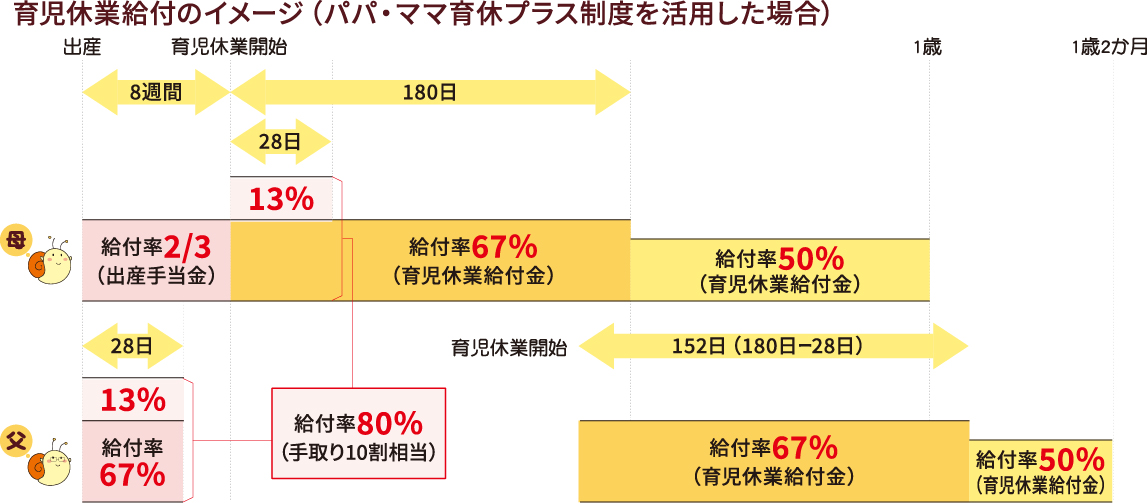

③ 育児休業給付金・出生時育児休業給付金(産後パパ育休時)

*非課税

【支給対象者】

1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者。自営業者など雇用保険に加入していない方は受け取ることができません。

※休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であることが条件です。

【支給額】

育育児休業を取得した場合、女性は育児休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%が支給されます。男性の場合は、出生時育児休業(産後パパ育休)期間を含めてご受け180日までが給付率67%となります。

※「パパ・ママ育休プラス」の利用者・保育所に入所できない等の理由で育休を延長した場合は、延長期間も支給されます。

<出生後休業支援給付(両親が育児休業を取得する場合に適用)>令和7年4月施行

子どもの出生直後の一定期間(男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、両親が14日以上育児休業を取得する場合に、それぞれ最大28日間、育児休業開始時賃金の13%相当額が給付され、給付率が80%に引き上げられます。

※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率が引き上げられます。

④ 社会保険料の免除

産前・産後休業中、育児休業中の社会保険料は、免除されます。(会社員などの場合)

【毎月の給与にかかる社会保険料の免除】

その月の末日が育休期間中である場合

または同一月内に開始終了の場合は14日以上休業した場合

【賞与にかかる社会保険料の免除】

育休取得が1か月を超える(1か月と1日から)場合

※免除を受けても、健康保険の給付は通常通り受けられます。

また、免除期間分も将来受け取る年金額に反映されます。

※国民年金・国民健康保険加入者も産前産後期間の免除制度があります。

⑤ 雇用保険料

休業中に会社から給与を支払われていなければ、保険料の負担はありません。

⑥ 育児時短就業給付

令和7年4月施行

被保険者が2歳未満の子どもを養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付が創設されました。これにより、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が給付されます。

*妊産婦、乳児検診費の助成・児童手当についてはこちらを参照ください。

*詳しくは、出産育児一時金・出産手当金については加入中の協会けんぽ、健康保険組合などへ、育児休業給付金についてはハローワーク、社会保険料については勤務先または年金事務所にご確認ください。

3.問合せ・リンク先

<育児休業法に関する問合せ>

✔愛知労働局雇用環境・均等部(室)

052-857-0312

<リンク先>

✔「育児・介護休業法について(厚生労働省)」はこちらから

✔ 「ハラスメントかも」と思ったら(厚生労働省) はこちらから

✔ 「イクメンプロジェクト(厚生労働省)」 はこちらから

厚生労働省による、男性の育児参加や育児休業取得の促進プロジェクト。